Contemporary Art

極小美術館

Yasuda

Haruhiko

保田

春彦

2015.4/5(sun)~ 2015.5/24(sun)

No.17

観覧申し込みは090-5853-3766まで。入場は無料混沌から 保田春彦展に寄せて

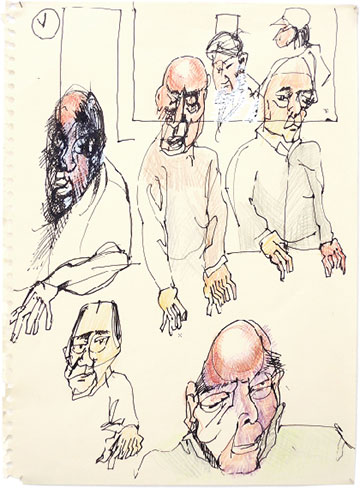

保田春彦という彫刻家が、精力的にクロッキーを始めるのは齢80に迫ってからである。

2000年に亡くなった伴侶シルビアさんの作品と遺稿をまとめ上梓することによって、彼女の非常にピュアな造形と思考を追体験することとなり、それが刺激となって、それまでの自身の仕事を忘れたかのようにクロッキーに向かった。(だけど、50年前にシルビアさんと出会ったパリにまで、そのクロッキーを言い訳に年甲斐もなく独り出かけて行ったのは、忘れ難い追慕の情だったに違いない。)

どうした訳か(本人はわかっているのだろうけれど)そのパリで脳血栓の症状が現れ療養、小康を得て帰国する。その後、脳梗塞に見舞われ、半身の自由を奪われることになってしまった。今回の出品作品は、機能回復のために通う施設で、まさしくリハビリテーションとしてこの彫刻家がおこなっているクロッキーである。ある時は自身の顔かたち、またある時はまわりの人々。日中のほぼ一日を過ごすその場所で、無遠慮に手を動かす彫刻家が見えてくる。(おそらくは、口も無遠慮に声を発し、その毒舌はまわりの人々を翻弄しているに違いない。)

あるものは激しく影をつけられ、あるものは淡く色をのせられ、なにも整理されず、体系化されず、そこにあるものがそのままに、つまり手の動くままに並置される。記録ではないし、手遊びでもない。この手の動きは、外界を捉え、その状況を自らのものにしようとする、外と内を往還する彫刻家自身の精神を象徴する。外も内もまさしくカオス(混沌)。カオスを描くその画面は、なにものかが生まれ出ようとする様相を呈し、観るものに不安を押しつけてくるようである。しかしゼロとイチ(0と1)によって組織化されるデジタルの世界ではまったく不可能なこの混沌こそが、この彫刻家の生きてきた世界であり、私たちの生きるべき世界でもあるのだ。

保田春彦

- 【略歴】

- 1930

- 和歌山県に彫刻家・保田龍門の長男として生まれる

- 1947

- 大阪府立天王寺中学校(旧制)卒業

- 1952

- 東京美術学校(現・東京藝術大学)卒業

- 1958

- パリでアカデミー・グランド・ショーミエールのザッキン教室に学ぶ

- 1960

- ローマに移り、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロと結婚

- 1960

- ローマ、ウィーン、ミラノ、ブリュッセルなどで個展及びグループ展

- 1968

- 帰国 東京都世田谷区に住む

- 1969

- 第1回現代国際彫刻展出品(箱根彫刻の森美術館、神奈川)

- 1970

- 南画廊・プラザディックの共催で個展開催(東京)

- 1970

- 第2回神戸須磨離宮公園現代彫刻展で大賞受賞

- 1971

- 第21回芸術選奨文部大臣新人賞受賞

- 1971

- 第11回サンパウロビエンナーレ展でビエンナーレ賞受賞

- 1974

- 第4回神戸須磨離宮公園現代彫刻展で神奈川県立近代美術館賞受賞

- 1975

- 武蔵野美術大学造形学部教授就任 南画廊で個展(東京)

- 1979

- 第1回ヘンリームーア大賞展で優秀賞受賞(箱根)

- 1982

- 南天子画廊で個展(東京)

- 1987

- 現代日本の彫刻・PARTⅢ、現代彫刻センター(東京)

- 1995

- 「保田春彦展」(神奈川県立近代美術館・三重県立美術館・大原美術館・和歌山県立近代美術館 共同開催)

- 1995

- 第26回中原悌二郎賞、和歌山県文化賞受賞

- 1997

- 紫綬褒章受章

- 1998

- 「造形の視座から」刊行(形文社)

- 1999

- 「保田春彦展―教授退任記念―」開催(武蔵野美術大学)

- 2000

- 伴侶シルヴィア逝去

- 2001

- 「シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田 遺作遺稿」刊行(世代工房)

- 2004

- 「保田龍門・春彦展―絵画と彫刻―」開催(平塚市美術館)

- 2005

- 第54回神奈川文化賞受賞

- 2007

- 第23回平櫛田中賞受賞

- 2007

- 「保田春彦展―白い風景―」開催(井原市立田中美術館、岡山)

- 1910

- 神奈川県立近代美術館・鎌倉別館、和歌山県立近代美術館、信濃デッサン館の各館でデッサンを中心にした展覧会開催

- 1911

- 「保田春彦展―デッサンによる人間探究」開催(世田谷美術館)

- 1911

- 「保田春彦展」開催(極小美術館)

- 1913

- 「保田春彦展―デッサンによる人間探究」開催(世田谷美術館)

- 1915

- 「保田春彦展」開催(極小美術館)

- 1915

- 「保田春彦展」開催(和歌山県立近代美術館)

- 【パブリックコレクション】

-

■東京国立近代美術館

■世田谷美術館

■神奈川県立近代美術館・葉山館

■平塚市美術館

■和歌山県立近代美術館

■東京体育館

■札幌芸術の森・野外美術館

■ガーデンプラザ広尾

■静岡市中央図書館

■宮崎県総合博物館

■信濃デッサン館分館・槐多庵 など国内外に多数 - ※開催時点

内実を見つめる造形思考

静けさに近世への気迫秘める

六波羅密寺の空也上人立像は、その口から南無阿弥陀仏の文字を象徴的に表した六体の阿弥陀像をはき出している不思議な作品としてしられている。私は以前この像をみたとき、はからずもシエナ派の画家シモーネ・マルチニの受胎告知を思い出していた。美術史的な専門の視点からではない。マルチニの受胎告知には画面中央に天使のお告げの言葉が金文字のラテン語で聖母マリアの方に向かって薄く浮き彫りされている。その文字が空也上人立像の口から出ている阿弥陀像と結びついたからであった。

以前、東京博物館で開かれた「鎌倉時代の彫刻展」を観賞した際、妙法院三十三間堂の婆薮仙(ばすうせん)像の前にきて立ちどまり、後から、横からと二度三度みて回りながら、ふとドナテルロだなと思った。これも六波羅の時とおなじであって、ただ感覚的にそう思ったまでである。この彫刻をドナテルロ晩年の作ラ・マッダレーナになぞらえて述べられた文献があるかどうかもしらない。

私は、初めてフィレンツェのバチステーロで黒光りする痩躯(そうく)にぼろをまとったラ・マッダレーナを見上げたときの強烈な印象が、そこでよみがえったのだ。それはまた、ロダンの、あのヴィヨンの詩からつくられた老いたる娼婦へと思いをつないでいく。ロダンがドナテルロを意中においていたことはよくしられているが、遠いむかしの海をへだてたところでつくられた婆薮仙像と、ラ・マッダレーナの近似は不思議におもわれてならない。それは外貌(がいぼう)が似ている以上に内的な意味での接近について私は興味をおぼえるのだ。婆薮仙像も苦行の末のやせ細った体と艱苦(かんく)に耐えようとする表情が、決して表面だけのものではなく、気迫に満ちた内面描写でとらえられていて、細部表現が指先の末端にまで行き届き、浮き上がった血管の描写が弛緩(しかん)なく生硬な鉄筆描線をみるように鋭い。

ところが、鎌倉時代の木彫はほとんど例外なくかなり鮮明な彩色がなされていたという現実と、特にこの時代からさかんに用いられるようになった玉眼をいれる手法とを考えあわせてこれらの作品をみていくと、今日われわれがみるのとは随分ちがったものだったとおもわれる。われわれが今、異様とさえ思うそうした極彩色は、長い時間の経過につれて幸いにも洗いおとされ、彫刻としての実態だけがここにのこる。婆薮仙像は頭巾までぬげるようにつくられているそうだが、この時代の具体的な手法や技術から、すぐに鎌倉時代の彫刻が写実的な方向に進んだと考えるのは性急である。しかし寄木の手法で彫像の衣をぬがすことができたり、目や歯の表現に玉や骨をうめこんだりする技法を駆使したということが、現代の彫刻に何らかの暗示を与えてはいないだろうか。ここでまた私は、フランスの具象彫刻家ジャン・イブステキーの作品を思いだすのだ。彼の磨きあげた真鍮(しんちゅう)の女体は、前のおおいもはがすことができるだろうし、乳房もえぐりとられるだろう、そして歯は完全に「義歯」なのである……。

鎌倉時代の彫刻は、一般には、優美な平安貴族文化に対して再び天平の精神支柱をとりもどそうとした、日本文化史の中でも極めて気迫のこもった時代であったとされている。堅固な封建武家政治の確立という後ろ盾があって、日本の風土に定着した仏教思想がこの時代になっていくつかの新興の宗派として誕生していったのであるから、彫刻もまた若々しい機運で出発したのは当然であろう。しかしそのはつらつとした機運も運慶というまれにみる仏師を頂点としたその弟子たちに伝承されていく一時期に過ぎない。そしてこの時代もまた今までの時代がそうであったように、彫刻や絵画が寺院そのもののためにあり、ひいては武士という特権階級を絶対的な対象としていた。それは暗い御堂の閉ざされた空間の中の彫刻であったのである。

そのことは、中世ロマネスク教会にみられる浮き彫りや柱頭彫刻等、外の空間にむけて開かれていたのとは発想の基盤が全くちがっていて、西洋のそれは、文盲の民衆に与える平明な布教の手段でもあった。ともあれ鎌倉封建武士の治世のなかで、現実的な物の考え方が美術にも反映し徐々に肖像画や肖像彫刻がつくられるようになり、対象がより人間的な日常的なものへと志向していくのはやはり時代の推移というものだろうか。ここで、もし雄渾(ゆうこん)な気宇というのが鎌倉彫刻に与えられた呼称だとすれば、それは決して武士階級が求めた男性的な剛気を指しての形容ではない。たくましい金剛力士や四天王が鎌倉彫刻の一つの型であることは間違いないにしても、その同じ作者たちが無著・世親の二体の傑作をどうして生んだのだろうか。重源上人像や婆薮仙像を何故後世に残すことができたのだろうか。

私は鎌倉彫刻の気迫はこれらの秀作が秘められて静かななかの緊張感であると思っている。それは、ものの外側から内実をみつめる作者の密度のある造形思考に他ならない。飛鳥・天平とつづいた透明度の強い古式の緊張感とはややおもむきがちがうかもしれないが、われわれの身近に感じる生活の張りといったものもこの時代の性格として、これらの作品の中に見逃すことはできないだろう。そしてこの機運こそ中世封建社会の中で、静かに、しかも忍耐強く、次の新しい時代に向けて胎動し始めようとする、かすかな近世へのきざしかもしれない。

(1975年11月10日付け朝日新聞夕刊文化面のために執筆)