Contemporary Art

極小美術館

The event of contemporary art

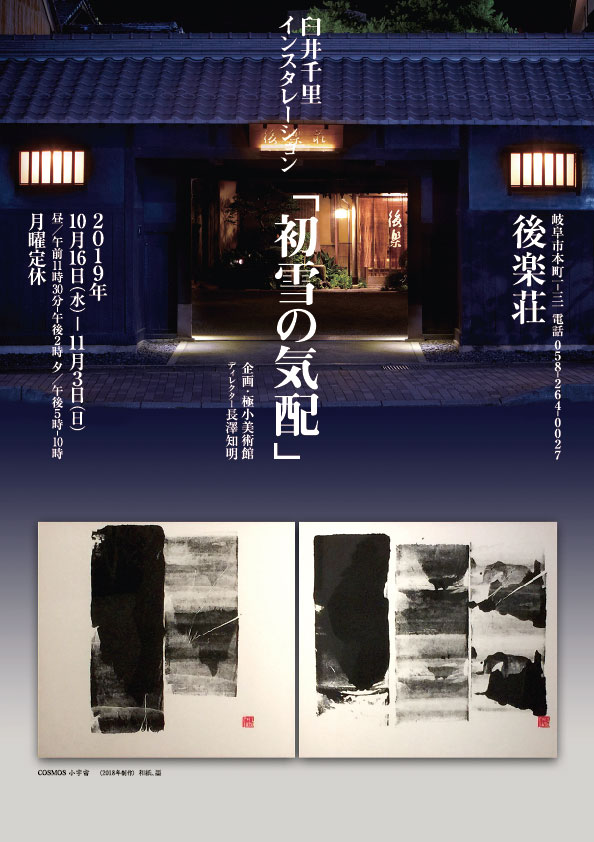

臼井千里インスタレーション

2019.10/16(wed)~ 2019.11 /3(sun)

Art Exhibition 11

観覧申し込みは後楽荘へ 058-264-0027

- 企 画(ディレクター)

- 極小美術館(長澤 知明)

- 会 場

- ◆日本料理 後楽荘

〒500-8034 岐阜県岐阜市本町1-31

TEL・058-264-0027 FAX・058-264-2741

※月曜定休。昼午前11時30分〜午後14時、夕午後5時〜午後10時 - ◆臼井千里(書道家)+ 長澤知明(極小美術館)+ 正村美里(岐阜県美術館副館長)アートトーク

10月20日(日)午後5時~/定員 30名 - ◆臼井千里(書道家)+ 長澤知明(極小美術館)アートトーク + 昼食

10月25日(金)午前11時~/会費 5,000円 - ※お申込みは、後楽荘へ 058-264-0027

臼井 千里

書は書玄会主宰加藤大碩氏に師事、近代詩文書(創設者 金子鷗亭 文化勲章)を学ぶ。

1975年ごろから国際コーディネーターとして国内外における会議通訳、様々な国際交流プロジェクトの企画推進に取り組む。書においても国内展をはじめ英、米、仏、独、伊、カナダ、オーストラリア、中国、台湾など30ケ国での個展、国際文化交流展に参加し、「書芸術」の紹介に努める。

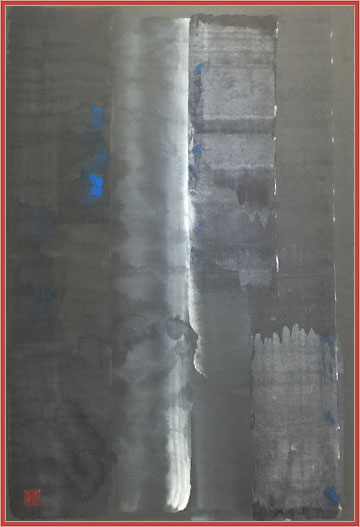

「初雪の気配」

- 1984

- 創玄展 特選 東京都美術館

- 1985

- 中部女流展 朝日奨励賞(グランプリ) 愛知県美術館

- 2000

- 日中泰百家藝術大展 大賞 北京故宮博物院

- 2001

- EXPO ARTEC21 パリ日仏美術の威信「現代と伝統」大賞 パリ リュクサンブール宮殿

- 2002

- 美術画報 La Meraviglia展 「日伊芸術驚異と美の饗宴」国際金賞 イタリア ベニス

- 2003

- イタリア ロレダン家 重要文化財作家認定

- 2003

- 岐阜県藝術文化奨励賞受賞

- 2003

- EXPO ARTEC 2003パリ 日仏芸術大金章受賞 フランス勲章受章 パリ ルーブル博物館

- 2003

- 美術画報 La Meraviglia展「日伊藝術 驚異と美」 国際金賞受賞 イタリア ベニス

- 2004

- カンヌ国際芸術祭 国際藝術賞 フランス カンヌ

- 2004

- デンマーク藝術世紀フェスティバル「創造の奇跡」展 国際認定作家賞 デンマーク コペン

- 2005

- エヴィアン国際書道展2005 現代書 大賞 フランス エヴィアン

- 2005

- 書の美的表現展 プラハ国立美術館・東洋美術館 収蔵作家認定 チェコ プラハ

- 2008

- Festival D’Art Franco-Japonais2008 フランブロア展 招待作家認定 フランス パリ

- 2011

- 大垣市功労章表彰

- 2011

- 岐阜新聞「ぎふ海流」農政ジャーナリスト賞

- 2013

- 岐阜県功労者表彰(国際)

- 2016

- 大垣市功労者表彰(国際交流)

- 2018

- 大垣市文化連盟賞(書・国際)

- ※開催時点

たおやかな時間 ― 臼井千里の宇宙 ―

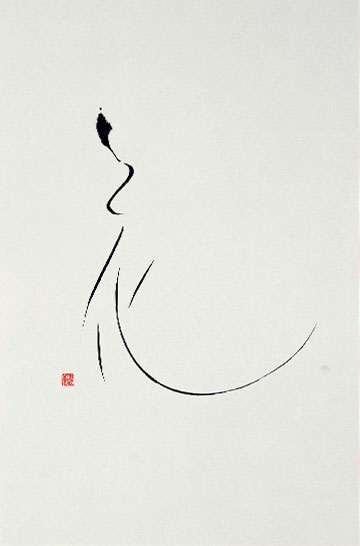

臼井千里の書に《花》という作品(2003年 EXPO ARTEC21出品)がある。風をまとって立つその姿は、まるで見返り美人図をみるかのように、はんなりとして見目麗しい。

臼井は、長くコーディネーターとして国際交流に携わりながら、一方で書家として活動してきた。この〝二束の草鞋〟こそが、臼井が人として立つ拠りどころとなってきた。幼少より書を学びつつ、新しいことに敏感で、英語にも親しみ、大学は国文学科に進みながらも通訳の道を選んで国際交流の仕事に就く。異文化の人々と日本とをつなぐ日々の中で、墨の表現は、日本、ひいてはアジアのアイデンティティを示す最も有効な手立てとして、彼女の仕事を助けてきた。

臼井の家には、幼い頃から多くの人が出入りしていた。父、玄廣(げんこう)は、若くしてひとり上京し、浄土真宗を修め、教え育てた若者の戦死した魂を弔うべく、戦後は生地大垣の鶴見町に浄土真宗東本願寺派蓮華寺を建立。全国から話を聞きに集まる人々を迎えると同時に、各地をまわって法話を説いてきた。家は、行動の人であった父の進取の気質にあふれていた。

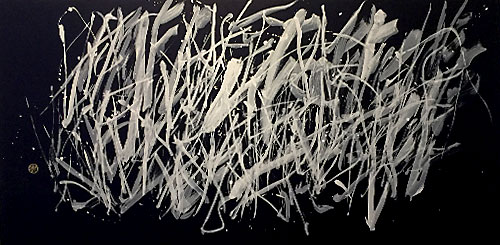

本格的に書を学ぶため、書玄会を主宰する加藤大碩に教えを請うたのは20代半ばすぎだった。ここで臼井は、現代に相応しい書表現を目指して近代詩文書を選ぶ。その後、創玄会を始め、朝日や毎日等様々な公募展に出品。1985年からは海外の展示で英文書を発表し始める。アメリカでは大作をインスタレーションし、岐阜県とユタ州との交流の場では、公開制作を行った(1994年)。その折の作品が《Seagull(かもめ)》である。臼井の書を新しい世界へと後押ししたのは、国際交流の力だった。英文の書は縦の繰り返すリズムを生み出し、さらにはバーコードの書へと行き着いた。縦の線の連なりは、記号でありながら情報を伝達する文字でもあると。

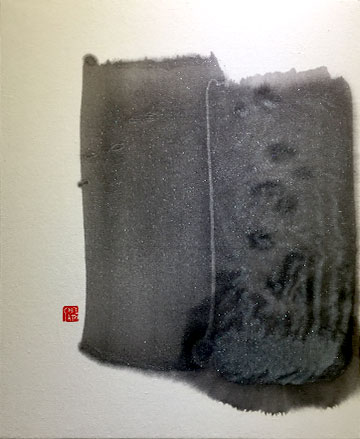

2000年代からは、筆の勢いや擦れといった筆致ではなく、墨の濃淡による抽象を模索し始める。かつて1950年代にアメリカの抽象表現主義やヨーロッパのアンフォルメルと相対して一大旋風を起こした日本の前衛書は、文字から抽象へと書家を開放した。しかし一方で書家は、書家が文字を書くことの意味と書かないことの理由を常に自らに問い続けることとなった。

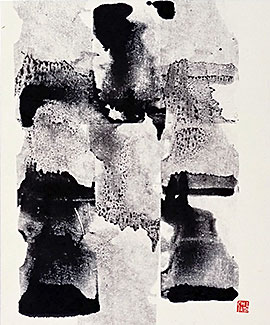

とはいえ臼井の抽象は、形そのものではなく、筆圧と墨と水の量、下から上へと幅広の刷毛、筆を動かす速度の調節によって生み出される墨の濃淡やにじみ、重なりにある。墨に本来備えている様々な表情を丁寧に汲み上げる(《COSMOS ー TRANSMIGRATION》2000年から)。TRANSMIGRATION は「輪廻」を意味する。臼井は、墨の無限の可能性を追いつつ繰り返し書き続けることを輪廻になぞらえる。

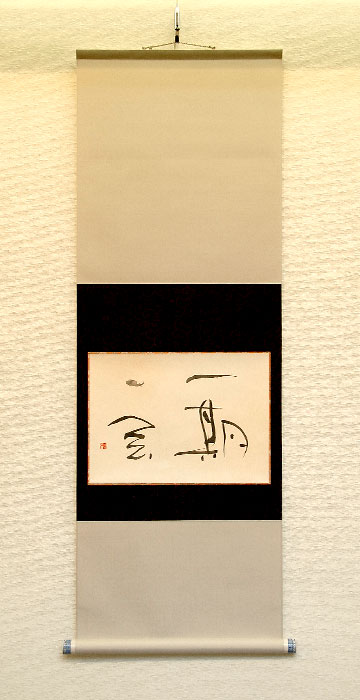

荒々しい擦れによる暴れるような文字から、スピード感あふれる線、瑞々しい流れるような線まで、この作風の幅そのものが、臼井の人となりを表してもいる。長々鋒の筆ならではのしなやかな《花》の字には、ある種の艶が、また亡き母の袈裟で表装したという

《一期一会》には、柔和で穏やかで寄り添うような優しさと、そして哀しさが漂う。

墨という自然の「くろ」が生み出す数えきれないほどの「いろ」が、文字として定められた境界を超え、壮大な宇宙(コスモス)へと広がっていく。墨の捉えきれない大きさに畏怖を抱きつつ、時に流れに身を任せることで生まれるたおやかな作品群。

作品には、その時どきに作り手が立ち止まった時間の長さと、作り手自身の一生が重なる。臼井が世界各地に出かけ、多くの人や価値観と出会い、他者を想い、自らを振り返るその時間(コスモス)がここにある。