Contemporary Art

極小美術館

Koda

Yoji

甲田

洋二

2013.3/24(sun)~ 2013.5/31(fri)

No.09

観覧申し込みは090-5853-3766まで。入場は無料

核心に迫る造形思考の一端について

甲田洋二さんと私は武蔵野美術大学の専任講師となった時の同期生である。ふたりには不思議なことに共通の師があった。私の東京美術学校(現・東京藝術大学)時代の主任教授であった孤高の彫刻家石井鶴三が、常々第二の故郷と口にしていた信州上田で、長野教育界の依頼を受けて県下の美術教師を対象に夏の造形実習講習会を開いていた。そのうちの一人がたまたま甲田洋二さんの上田の高校時代の恩師であったことから、共通の知己も多く、話題はしばしばそのことに及んだ。さらに、その造形論は独特のものであり、きわめて強烈な良い刺激を初心者の私たちに及ぼしたものだった。そのうちの一つの話題にふれてみよう。

対象を見るに及んで、まず表面をなぞるのではなく、生命体の核心を探し出すことが第一義である。それは生命の熱源を探すことだとも付け加えていた。また個々の良い作品には美術・音楽を問わず、必ずそこには生命の熱源があってこそ、それは評価される。それをいうなれば、今日、よく映像で使用される赤外線サーモグラフィーで撮影すれば、熱源がまっかに染まる映像をみることがある。近年、古い昔を思い浮かべる時などそういうことを思い出しながら、自分なりに個々の名作を選び出して熱源を探ってみる楽しみをもっいる。例えば、ドストエフスキーの名作、古今無比の傑作だと私見する「罪と罰」を取ってみれば、恋人・娼婦ソーニャが大罪をおかした主人公ラスコーニコフに向かって「あなたの犯した罪で汚したこの大地に贖罪のキスをしなさい」と迫って道端に跪けと強要する一幕がある。その時彼女が群衆の前で大地に唇を当てるシーンこそ私にとって、この小説の一番強烈な熱源の部分ではないかと思っている。

さらにシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの大作「最後の審判図」でいえば、正面向かって右手の人物が手にぶら下げている皮のような人物がある。自虐的自画像と称される人物だが、これもこの大作の焦点にあたる部分ではないかと思う。

更に、十年に及んだ欧州留学中、私はよく旅をした。私にとって印象深い熱源の地帯は、素晴らしいロマネスク教会の並ぶフランス・ブルゴーニュ地方ではないかと思っている。更に、女房の故郷であるイタリアで言えば、私の好きなジョットの名作が並ぶ至極のアッシジからローマに南下するカッシア街道沿いに連綿と連なる山上都市を見る風景がある。このトスカーナ地方からウンブリアにかけてのイタリアの地方もフランスのブルゴーニュ地方に匹敵するような熱源の風景ではないかと思っている。

更に私たち共通の師である、石井鶴三から教えられた造形論は初心者には難解をきわめていたけれども、われわれは徐々に自分なりに解釈していって、それを武蔵野美術大学で、学生たちに同じような造形論を口にした記憶がある。それは甲田さんの預かっていたもう一方の研究室での教授方法とも決して乖離するものではないと想像している。

甲田さんはその後、何年か経って武蔵野美術大学から海外研修の旅に出られて、一年間ドイツに留学された。その後、戻られて銀座の画廊で帰朝報告の展覧会を催された時に、重篤であったご尊父を主題にした痛々しい病床の画面を見た。当時評判を呼んでいた「戦艦ポチョムキン」のメーンシーンである黒海オデッサの埠頭の巨大な階段を駆け下りる群衆から触発されたといわれるフランシス・ベーコンの影響をそこに感じたものだ。

しかし、その後、旅を重ねて発表される作品を拝見するうちに強烈で刺激的な部分は抑制されていき、静謐な内面の部分が顔をのぞかせるようになった。わたくしにとっては口幅ったい言い方ではあるけれど、造形上非常に上昇気流に乗られたような気がしてならなかった。折しもその頃、お住まいの青梅のご自宅近くで関東外環道の大工事が始まっていたが、それに反対する運動をされていた。そのためなのか、刻々と破壊され変化していく自然を日々の日記のようにスケッチされた。静かな、ひたむきな画学生に戻られたような素朴な筆致の素描日誌を発表されたのを記憶している。これは今に思えば、極めて甲田さんらしい初心に戻ろうとされる真摯な造形志向の表れではないかと思っている。

正にそれこそ、この拙稿の冒頭で述べた例の赤外線カメラで写せば真紅に染まる内面生命の作品群ではなかろうかと考えている。その時受けた感動を新たに甦らせている昨今である。

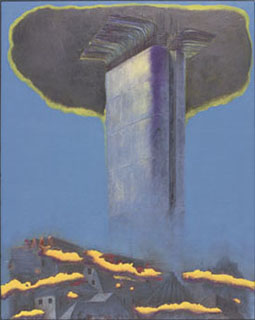

Y氏の場合 - High Way Dream -きえたい光-(2006年)

Y氏の場合 - High Way Dream(2006年)

アクリル顔料、混合技法、シナベニヤ

Y氏の場合 - High Way Dream(2006年)

アクリル顔料、砂、鉛板、シナベニヤ

「私絵画のひと」 甲田洋二の「面妖」

甲田洋二は「面妖」の画家だと思う。「不思議な」とか「奇妙な」とかいう形容があるけれども、やはり「面妖」が似合う。「面妖」には「名誉(めいよう)」、「ちょっと変り者だがなかなか評判がよい」といったニュアンスもあるようだから。

私が初めて甲田洋二の仕事を直視したのは、昨年春甲田の生まれ在所であり、私の美術館の建つ地でもある信州上田でひらかれた展覧会でだった。

ひとくちにいって、私はそこで甲田の絵から異様な衝撃をうけた。異様な衝撃というか、何か胃の腑でもワシ掴みにされたような正体不明の感覚におそわれた。それは甲田の絵が私自身にもひどく「思い当たる」、あるいは「他人(ひと)ゴトではない」血縁との格闘を表現していたからである。

作品の三分の一は、長く病床にあった甲田の父親の臨終期を描いた「O氏の場合」のシリーズだった。手といわず足といわず、白く太い包帯でグルグル巻きにされ、廃材のようにベッドにくくりつけられたO氏。組み合わされ離れない皺ばんだ指と指とが、まるで鋳物か土偶でも置いたように深い陰影と光彩のなかに描きこまれ、宙にむかって咆哮する醜くひしゃげた口腔からは、ながい舌がダラリとのぞいている。それもまた、すでに人間の意思をもち合わせていない、別個の生命体のような鈍い光を放つ生きモノみたいなのだ。副題に「潜在性別離願望」、「強迫性終末拒絶願望」とあるように、そのシリーズが文字通り父親O氏のデスマスクであり、同時にそれを描く甲田自身の「血縁」に対する拒絶と願望の記録(カルテ)でもあることがすぐにわかった。

もちろん、私は最初からそれを「血縁との格闘」などと判読していたわけではない。いくどとなく削りとられ重ねられた、薄藍色と鈍(にび)色の入り交った蠱惑的な画肌、あたかも父親の生命をとじこめた深海の鉄柵のようにもみえる絵と絵のあいだをあるくうち、甲田が父親という存在に象徴される自らの「血縁」、あるいは生まれ育った東信州の小さな村落に収赦される「地域」というものに対して、いかに根深い愛憎を抱えつづけてきた「私絵画」の画家であるかがわかって粛然としたのである。

「私絵画」の画家というのも持って回った言い方だが、いいかえれば「自己凝視」の画家、自らの足元をもう一人の自分が「定点観測」している画家であるともいえるだろう。いっぽうに最初から、時局や体制に対するアンチテーゼを企図した「社会派絵画」という領域があるとしたら、甲田の描く絵はあきらかに「私小説」ならぬ「私絵画」だ。甲田は自分をこの世に送り出した「生」の根源をつきつめ、「自分はどこからきたか」「どこへゆくのか」をとことん追いつづけてきた絵描きなのではなかろうか。

その「定点観測」者としての特質は、甲田が上田でひらいた「帰郷展」の別コーナーに展示されていた、現在居住している都下青梅市友田町に建設された高速道路(圏央道)の着工から完成にいたるまでの工事風景のデッサンにもあらわれていた。数年前まで毎日毎日、甲田は自分の家のそばの緑林地帯を横断する高速道路の、その悪魔的な「文明」の営みを、実に丹念な鉛筆スケッチによって「記録」し、工事の進捗を数行の「備忘録」にしてのこすという作業にうちこんできた。さながら、自分がひそやかに培ってきた「日常」の平穏をおびやかす、眼にみえない敵の影でも追うように。

もっとも、甲田という画家には、この作業を通して国家の開発プロジェクトによる自然破壊に抗議の旗をふりたいとか、現代流行のエコロジー活動を後押ししたいなんて料簡はさらさらなかったようだ。甲田はただ淡々と、自らの身辺におこった出来ごとの一部始終を克明にスケッチし、ひたすらそこで「何が行われていたか」を確認する、一観察者としての役割に徹底しているように思われた。父親の臨終を看取ったように、甲田はきわめてシニカルに自然と生と文明の刃との対時を見届けようとしていたといっていいだろうか。そしてそれは、たとえばもう一つのシリーズである「Y氏の場合」の、もうほとんど幻想未来画とでもいっていい「High Way Dream」の連作なんかにも、見事に昇華されていて小気味いいのである。

しかし、そうではあっても、やはり甲田洋二は「面妖」の画家であるというほかないだろう。

描こうとする対象と、描かぬままにしておこうとする対象との、絶妙なあわいのような距離に、この画家の絵づくりの極意がある。画家の核心をとらえた気がして絵の前に立っても、ときどきスルリとこちら側の眼からぬけだして、遠い薄闇のなかに逃げ込んでしまうような独特のエスプリ性、甲田固有のペーソスのようなものが画面の底にあって、それが画家の「格闘」の深刻さ、ぬきさしならなさをほんの少しだけ救っているような気がする。おそらくそれが、甲田洋二を「面妖」の画家たらしめているゆえんなのだろうが。

ある意味で、(気の毒なくらい)波瀾万丈だった大学教員生活に一区切りをつけて、この画家がさらにこの画家らしい仕事にいどんでくれることを希(のぞ)むばかりである。

(2010年武蔵野美術大学教授退任記念「甲田洋二展」より転載)

O氏の場合 - ’88.2(1988年)

アクリル顔料、鉛筆、綿布 F120=194.0cm×130.3cm

O氏の場合 - ’88.3(1988年)

アクリル顔料、鉛筆、コットン

O氏の場合 - 潜在性別離願望症(1985年)

アクリル顔料、鉛筆、コットン

Y氏の場合 - 2011(2012年)

アクリル顔料、混合技法、シナベニヤ

甲田洋二(仕事場で)

- 【略歴】

- 1939

- 4月 長野県小県郡中塩田村大字五加(現・上田市五加)に生まれる

- 1958

- 3月 長野県立上田松尾高校卒業

在学中、石井鶴三(東京藝術大学教授、芸術院会員)指導の上小彫塑研究会に参加 - 1962

- 3月 武蔵野美校(現・武蔵野美術大学)卒

- 1964

- 初個展(オギクボ画廊)

オギクボ画廊賞佳作賞 受賞 - 1977

- 西ドイツ デュッセルドルフ・クンストアカデミー留学(1978年まで)

- 1987

- 個展・特別企画(青梅市立美術館)

- 2000

- 大学派遣にてドイツ滞在(エジプト、モロッコ、ロシア、ヨーロッパを歩く。2001年まで)

- 2002

- 4月 個展(青梅市立美術館)

- 2003

- 個展(画廊岳)

- 2004

- 7月 個展(耕心館・瑞穂町)

- 2004

- 12月 個展(シロタ画廊)

- 2006

- 1月 個展(画廊岳)

- 2006

- 12月 個展(シロタ画廊)

- 2007

- 5月 Re Union 展(銀座アートホール)

- 2008

- 1月 vol.26 甲田洋二 + 会津眞治(昭島リレー美術館)

- 2008

- 4月 Re Union 展(銀座アートホール)

- 2008

- 10月 NHKテレビ「解体新ショー」出演

- 2009

- 3月 個展「甲田洋二の世界」(上田創造館)

回顧展として新作・旧作80点出品 - 2009

- 4月 特別展「甲田洋二 私小説的空間」(信州新町美術館)

- 2009

- 8月 「武蔵野美術大学創立80周年記念展 ドローイング:思考する手のちから」(武蔵野美術大学2号館 gFAL,FAL )に出品

- 2010

- 4月 第27回個展・針生一郎企画(調布画廊)

- 2010

- 6月 エコロジカルアート展・笹井弘企画(南アルプス芦安山岳館)

- 2010

- 8月 針生一郎 追悼展(調布画廊)

- 2010

- 10月 「武蔵野美術大学教授退任記念 甲田洋二展」(武蔵野美術大学12号館 地下展示室)

- 2010

- 10月 「甲田洋二 修羅と日常」展・信濃デッサン館企画(槐多庵)

- 2012

- 10月 「絵画・平面の現在と地平」展・赤津侃企画(ギャラリー暁)

- 現在

- 武蔵野美術大学 学長、美術家連盟会員

- ■個展32回(日展画廊、紀伊国屋画廊、たましんギャラリー他)

- ■安井賞展、シェル賞展 出品

- ※開催時点